BIFIE11

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

Im folgenden werden alle Zitate aufgelistet, die aus der Quelle [BIFIE11] stammen. Sie sind nach den Seitenthemen, in denen sie vorkommen, gegliedert.

- Die entscheidende Frage fokussiert folglich nicht mehr den Unterrichtsstoff (Input-Steuerung), sondern die erworbenen Kompetenzen der Lernenden (Outcome-Steuerung) am Ende eines Bildungsganges. Auf diese Weise rückt das Lernen der/des Einzelnen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. [BIFIE11_01, S. 17]

- Durch die Einführung der Bildungsstandards rückt die Kompetenzorientierung nun noch stärker ins Zentrum. Nicht länger der Input, sondern der Output mit seinen vielfältigen Facetten steht im Vordergrund. [BIFIE11_01, S. 25]

Definition

- Unter Kompetenzen versteht man „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2003, S. 27-28). [BIFIE11_01, S. 9]

Weitere Aussagen

- Zusätzlich zu den kognitiven Leistungsvoraussetzungen sind motivationale, volitionale und soziale Aspekte zu berücksichtigen, da auch sie Einfluss darauf haben, dass das einer Kompetenz entsprechende Verhalten in einer Anwendungssituation tatsächlich gezeigt wird (Zeitler, Köller & Tesch, 2010, S. 24). [BIFIE11_01, S. 9]

- Zitat bezieht sich auf die Kompetenz-Definition Weinerts.

- Kompetenz inkludiert aber auch die sozialen Voraussetzungen zum Handlungsvollzug. (...) Die intendierte Problemlösung in variablen Situationen unterstreicht die Fähigkeit, das erworbene Wissen abseits abstrakter Standardsituationen erfolgreich einsetzen zu können. Erst die verantwortungsvolle Nutzung kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten zeichnet Kompetenz aus. [BIFIE11_01, S. 9]

- Somit geben Kompetenzen „in dreifacher Hinsicht Auskunft darüber, was jemand kann: im Blick auf seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten, damit umzugehen, und seine Bereitschaft, zu den Sachen und Fertigkeiten eine eigene Beziehung einzugehen“ (Rothböck, 2010, S. 261). [BIFIE11_01, S. 9]

- Kenntnisse können als eine Grundlage von Kompetenzen angesehen werden, die zu Nachhaltigkeit führen sollten. [BIFIE11_01, S. 12]

- Diese gewünschte Nachhaltigkeit von Kompetenzen hat wichtige Konsequenzen, etwa die Notwendigkeit, die Plastizität der Kompetenzen einzubeziehen. Denn: Werden sie nicht weiter geübt und gefestigt, können sie wieder verloren gehen (Schott & Azizi Ghanbari, 2008, S. 40). [BIFIE11_01, S. 13]

Allgemeine Aussagen : Zweck

- Kompetenzstufenmodelle liegen (meist implizit) in der professionellen Expertise erfolgreicher Lehrer/innen, sind tägliches Handlungswerkzeug und ermöglichen sinnvolles methodisch-didaktisches Vorgehen. (...) Standardisierte Kompetenzmodelle und Rückmeldeinstrumente unterstützen die Lehrenden bei ihrer Tätigkeit. [BIFIE11_01, S. 11]

Kompetenzstufenmodelle

- „Kompetenzmodelle beschreiben zu erwartende Lernergebnisse von Schüler/innen auf bestimmten Altersstufen und setzen methodisch/didaktische Vorgaben um die gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Die Gliederung von Kompetenzmodellen in verschiedene Kompetenzstufen ist in hohem Maße von den Domänen abhängig.“ (Beer, 2007, S. 228) In einem Kompetenzstufenmodell ist jede „Kompetenzstufe durch kognitive Prozesse und Handlungen von bestimmter Qualität spezifiziert, die die Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe bewältigen können, nicht aber Schülerinnen und Schüler auf niedrigeren Stufen“ (Wolf, 2004, S. 576). [BIFIE11_01, S. 10-11]

- Wissen um den Kompetenzstand der Lernenden, projiziert auf ein schlüssiges Kompetenzstufenmodell, ist die Voraussetzung erfolgreicher Lerninszenierung. [BIFIE11_01, S. 11]

- Dieses Zitat ist auch aufgeführt unter Kompetenz und Kompetenzmodell.

- Der bisherige Kompetenzstand des Lernenden ist eine individuelle Voraussetzung des Lernenden, die er mit in das Lernszenario bringt.

- Für diesen Prozess [Anm.: herunterbrechen formulierter Standards einer Klassenstufe auf darunterliegende] können Kompetenzraster hilfreich sein. Sie bilden die inhaltliche Struktur, definieren in Form einer Matrix sowohl die Kompetenzen eines Fachgebiets (was?) als auch die Qualifizierungsstufen (wie gut?). Die Auflistungen geben den Lernenden die Möglichkeit, sich zu orientieren, denn Kompetenzraster beschreiben, was man können könnte (Müller, 2006, S. 47). [BIFIE11_01, S. 12]

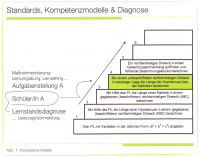

- Abbildung(en):

Kompetenzstufenmodell aus [BIFIE11_01, S. 11]

- „Was der Mensch nicht von Natur aus kann oder durch Reife- und Entwicklungsprozesse an Fähigkeiten , Fertigkeiten und Verhaltensdispositionen erhält, muss er von Beginn seines Lebens an aus Interaktion mit seiner Umwelt lernen!“ (Wiater, 2007, S. 19) Konkret bedeutet das, dass nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch Motivationen und Emotionen, Haltungen, Einstellungen, Überzeugungen, Normen und Werte, der Umgang mit Gewissensfragen und Sinnorientierungen gelernt werden. [BIFIE11_01, S. 5]

- Zusammengefasst kann Lernen bezeichnet werden als Erwerb von relativ andauernden Verhaltensänderungen beziehungsweise von Verhaltensmöglichkeiten aufgrund von Erfahrungen. [BIFIE11_01, S. 5]

- Lernen ist nicht direkt beobachtbar. Beobachten lässt sich lediglich die während des Lernvorgangs oder bei seiner späteren Anwendung des Gelernten gezeigte Aktivität oder Leistung (Handlung, Verhalten), wobei vier Bereiche unterschieden werden können: der kognitive, der affektive, der psychomotorische und der volitionale (= durch den Willen bestimmte) Bereich. Zumeist enthält jede Verhaltensweise alle vier Merkmale, wobei die eine oder andere Verhaltensweise dominieren kann (Wiater, 2007, S. 21). [BIFIE11_01, S. 6]

- Kompetenz(en) lassen sich auch nicht direkt beobachten. Hier kann man eine Analogie ziehen.

Individualisiertes Lernen

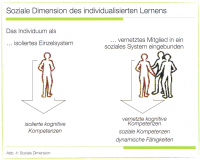

- Erst wenn das Individuum als Mitglied in ein soziales System eingebunden wird, können vernetzte kognitive Kompetenzen mitsamt den für unsere demokratische Gesellschaft unabdingbaren sozialen Kompetenzen und dynamischen Fähigkeiten optimal gefördert werden. Individualisiertes Lernen hat immer eine soziale Dimension. [BIFIE11_01, S. 14-15]

- Abbildung(en):

Soziale Dimension aus [BIFIE11_01, S. 15]

Quellen aus den Zitaten

Hier ist die Auflistung (entnommen aus [BIFIE11]), der in den Zitaten referenzierten Quellen.

- (Beer, 2007, S. 228) „Bildungsstandards – Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern“, Wien/Berlin/Münster: Lit

- (Müller, 2006, S. 19) „Eigentlich wäre Lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: alles ausser gewöhnlich“; Bern: hep Verlag

- (Rothböck, 2010, S. 261) „Standards entwickeln Unterricht“ In: „Erzeihung und Unterricht“ 160. Jahrgang, Heft 3-4, S. 261-266

- (Schott & Azizi Ghanbari, 2008, S. 40) „Kompetenzdiagnostik, Kompetenzmodelle, kompetenzorientierter Unterricht“; Münster: Waxmann

- (Weinert, 2003, S. 27-28) „Leistungsmessungen in Schulen“; Weinheim/Basel: Beltz

- (Wiater, 2007, S. 21) „Unterrichten und Lernen in der Schule. Eine Einführung in die Didaktik“; Donauwörth: Auer-Verlag

- (Wolf, 2004, S. 576) „Zur bisherigen Entwicklung von Bildungsstandards in der österreichischen Grundschule. Anmerkungen aus grundschulpädagogischer Sicht“ In: „Erziehung und Unterricht“; 154. Jahrgang, Heft 7-8, S. 571-581